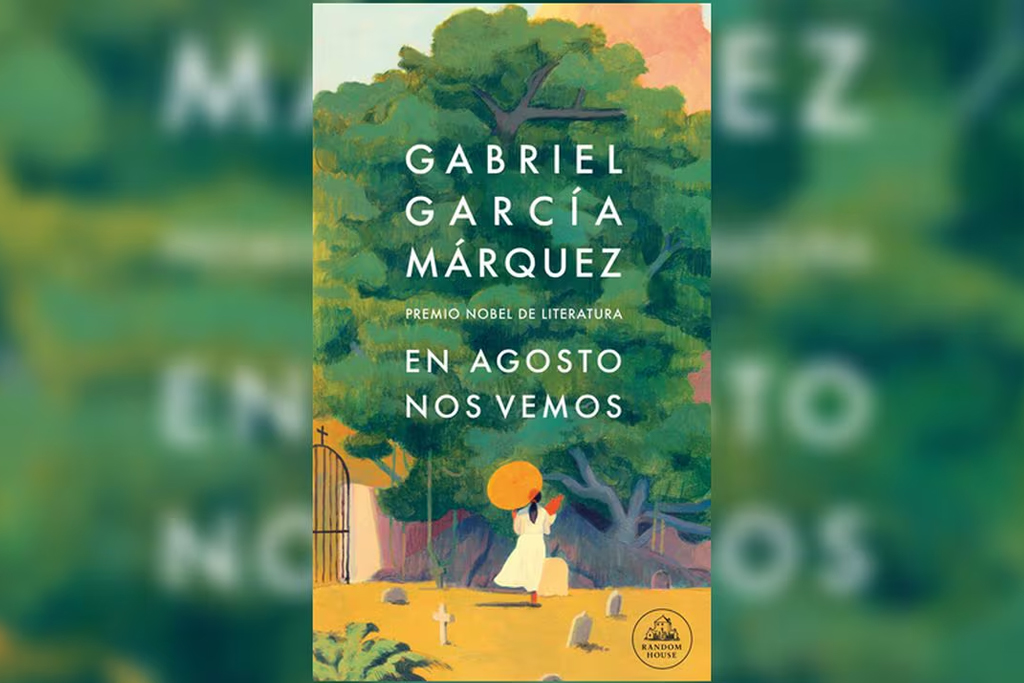

Une fausse critique de Nous nous verrons en août.

Par : Gerardo Ferro

Versión en español

Il y a dans les romans posthumes une forte odeur d’absence. Ils sont habités par le vide de la mort. Que ce soit parce qu’ils sont restés inachevés au moment du décès de leur auteur, ou parce que l’auteur a choisi de les laisser dans le dossier des tentatives échouées. Dans les deux cas, au moment de la mort, ils doivent être achevés (éditer les inachevés est une façon de les terminer), se rapprocher du roman initialement souhaité, mais inexistant. C’est-à-dire, créer une fiction qui complète le fictif.

Dans Nous nous verrons en août, l’absence est un vide trop profond pour les lecteurs. En y jetant un œil, on n’entend que les échos d’un génie. Au loin, on parvient à percevoir quelques éclats de sa poétique verbale. Cette exagération surchargée d’adjectifs qui autrefois nous captivait, nous emportant de haut en bas, de bas en haut, allant et venant enveloppés par une voix interminable, inachevée, inatteignable, n’est dans ce roman que des battements d’ailes inoffensifs. Si tout roman posthume possède une part d’absence, comment devrait être la critique d’une absence ? Toute critique d’un roman posthume doit rendre visible ce qui manque, sinon elle demeurera toujours inachevée. Cette critique est une réflexion sur l’absence, sur le vide, sur le trou inachevé de Nous nous verrons en août. Donc, je le dis sans plus de détours : ce roman n’est pas ce qu’il semble être.

Les éléments qui composent cette critique m’ont été transmis sur une période de trois semaines et demie à travers plusieurs messages WhatsApp et un appel vidéo. Quelques jours après sa sortie mondiale, ma source et moi discutions de la grande déception ressentie à la lecture de Nous nous verrons en août, et en même temps, de l’émotion que nous évoquait le souvenir d’autres œuvres du même auteur. «Mais tu sais quoi ?», a soudainement déclaré mon amie (ma source est une femme qui préfère rester anonyme), «ce roman n’est pas ce qu’il semble être». «De quoi parles-tu ?», ai-je demandé, intrigué. En réalité, Nous nous verrons en août est le fruit d’un jeu. Un jeu qui incluait des orgies secrètes dans les Caraïbes, des dictateurs âgés, d’étranges rituels helléniques et bien sûr, de belles femmes. Beaucoup de belles femmes. Comme l’héroïne. Qui était réellement Ana Magdalena Bach ? «Eh bien… une dame bourgeoise qui, ennuyée par sa vie, profite des visites annuelles à la tombe de sa mère sur une île des Caraïbes pour chercher des amants», ai-je expliqué, encore attaché à l’intrigue. «Faux, faux», a dit mon amie, «tu n’en as aucune idée !», a-t-elle exclamé. «Eh bien… c’est le nom de la deuxième épouse de Bach…», ai-je continué. «C’est une réponse facile», a déclaré ma source, «juste pour détourner l’attention». J’ai réfléchi un instant et j’ai finalement opté pour une réponse pseudo-intelligente : «Une revendication de la sexualité féminine». Mon amie a répondu avec une série de binettes hilares. Je l’avais bien mérité. «Je donne ma langue au chat», ai-je finalement écrit. Cette première révélation de mon amie serait la moins scandaleuse de toutes celles qui ont suivi : Ana Magdalena Bach était Gabriel García Márquez lui-même.

2

«Bien sûr, tous les personnages d’un roman portent quelque chose de leur propre auteur», ai-je argumenté. Elle a rapidement rectifié ma naïveté. Oui, c’est vrai, tous les personnages sont, d’une certaine manière, leur auteur. Mais dans ce cas, c’était plus profond : Ana Magdalena Bach était García Márquez. Un García Márquez déguisé dans son pseudo-roman pour raconter ainsi sa propre expérience. Je ne comprenais pas. «Ce que Gabo raconte, c’est son propre vécu de libertinage, d’infidélité. C’est lui qui allait sur une île pour faire la fête, pas le personnage d’Ana Magdalena». «Mais en quoi cela a-t-il un rapport avec le roman ?», ai-je demandé. «C’était un jeu, une plaisanterie cachée. Mais de haut niveau, tu comprends ?» Non, en vérité, je ne comprenais rien. «Je ne peux pas t’en dire plus pour le moment, je dois consulter ma source», m’a dit mon amie. Mais oui : ma source avait elle-même une source, qui bien sûr, ne m’a pas été révélée.

Les confidences ont repris deux jours plus tard.

«Ce roman est mutilé», a écrit mon amie un lundi après-midi. Cette affirmation m’a mis en alerte. J’ai arrêté ce que je faisais au bureau et je me suis concentré sur l’écran de mon téléphone. La mutilation est aussi une forme d’absence, ai-je pensé. «Que veux-tu dire par ‘mutilé’ ?» «Que ce prétendu roman n’est que la partie émergée de l’iceberg, le publié d’une œuvre plus vaste, inachevée et secrète», a déclaré mon amie dans l’audio qu’elle m’a envoyé. «Eh bien… l’éditeur affirme qu’à l’origine, c’était un recueil de nouvelles…», ai-je répondu par message. Ma naïveté m’empêchait encore de voir l’ensemble de la situation. «Ce n’est qu’une façade. La vérité est que le roman n’a jamais été conçu ni comme roman ni comme recueil de nouvelles. Ce que les éditeurs ont publié sont des extraits, des fragments d’autre chose que, d’abord García Márquez, puis ses fils et son éditeur, ont arrangé pour le rendre publiable», a assuré à nouveau ma source depuis l’endroit du monde où elle se trouvait. «Et quelle est cette œuvre plus vaste ?» ai-je voulu savoir, vraiment intrigué. «Un roman érotique, païen et satirique dans les Caraïbes», a affirmé mon amie. «Mais comment peux-tu en être sûre ?» «Je te dis ce que m’a dit ma source». Sa source… pour une raison quelconque, j’ai su qu’il s’agissait d’une femme. «Qui est-elle ? Que t’a-t-elle dit ?» «C’est explosif», a dit mon amie, et elle a lâché la nouvelle : «ma source était Polymnie, celle des mille hymnes, la muse de la poésie».

La Polymnie de cette histoire a été contactée par un homme à Carthagène des Indes en juillet 1988. Elle avait 27 ans et vivait dans la ville depuis huit mois. Elle venait de Bogotá, invitée par le festival de théâtre de l’Université de Carthagène. Venant de terminer une licence en art à l’Université Nationale, cette saison serait la dernière pour elle avec la troupe où elle avait été depuis son deuxième semestre d’études. Polymnie le savait : après sa licence, sans théâtre universitaire, et sans perspective claire dans une Bogotá grise, froide et monotone, le mieux était de changer d’air. Carthagène représentait l’opportunité idéale. De plus, elle avait rencontré un garçon, un danseur étudiant à l’École des Beaux-Arts, deux ans plus jeune qu’elle, dont elle était follement amoureuse. Polymnie est restée, d’abord par amour, et ensuite — lorsque l’amour a pris fin — parce qu’il était déjà trop tard pour se détacher des ateliers qu’elle animait, des groupes de théâtre auxquels elle appartenait et des cours de peinture et d’arts qu’elle donnait dans des écoles et des centres culturels. Elle habitait dans un appartement de la rue du Sargento Mayor que son père l’aidait à payer avec une pension qu’elle recevait encore. Elle était la fille d’un diplomate italien et d’une cartagenera issue d’une bonne famille. Cette nuit de juillet 88, Polymnie était sortie danser avec un groupe d’amis à La Escollera, la discothèque à la mode, en face des plages du secteur touristique de Bocagrande. Quelques semaines auparavant, elle avait rompu avec son petit ami le danseur. «Aujourd’hui, cette femme a plus de 60 ans et elle est toujours aussi belle. Imagine-la à cette époque !», a écrit mon amie. Il n’y a pas de détails sur comment le contact s’est établi. L’homme l’a-t-il abordée au bar de la discothèque ? L’a-t-il invitée à danser ? Lui a-t-il envoyé un verre par un serveur ? Des drogues étaient-elles impliquées ? La seule fois où j’ai parlé à Polymnie, elle a décrit son contact comme un homme séduisant, mystérieux, grand et élégant, «qui laissait une traînée lumineuse partout où il passait, comme s’il venait d’un autre monde». Le fait est qu’ils ont établi un premier contact ce soir-là, ils se sont rencontrés, «ils se sont sûrement revus ensuite, peut-être sont-ils sortis prendre une bière ou dîner, et à un de ces moments, Bam ! l’homme lui fait la proposition», a écrit mon amie. «Raconte-moi plus de détails», lui ai-je demandé. «Dis-moi tout ce que Polymnie t’a dit».

Un mardi 29 juillet 1986, Gabriel García Márquez atterrit à La Havane. Il était seul. Une voiture envoyée par Castro l’attendait à l’aéroport José Martí. Gabo profiterait de son séjour pour avancer certaines réunions concernant l’inauguration en décembre de l’École Internationale de Cinéma et de Télévision de San Antonio de los Baños. Officiellement, il devait rester jusqu’au vendredi matin, mais son intention était de rester jusqu’au mardi. Les préparatifs pour la fête qui commencerait le soir du vendredi 1er août n’étaient pas encore terminés. Gabo et son cercle proche travaillaient dessus depuis l’année précédente, bien que l’idée ait vu le jour dix ans plus tôt à Paris, un jour de janvier 1977, lors d’un dîner avec Julio Cortázar, Carlos Fuentes et Milan Kundera. Une conversation sur Il Cassanova de Fellini, sorti récemment, les a amenés à parler d’orgies, de banquets somptueux et de rituels païens. Ils ont alors plaisanté sur les implications de concevoir quelque chose comme ça. «Une orgie», ai-je dit. «Mais pas n’importe quelle orgie», a précisé mon amie, «c’était un bordel grec de haut niveau !» «Et tout cela, qu’est-ce que ça a à voir avec le roman ?», ai-je demandé. «Le roman est venu après, mais il a tout à voir», a assuré mon amie. Et pour dissiper tout doute, elle a de nouveau écrit dans le chat ce qui lui semblait déjà clair : «Nous nous verrons en août est le produit de ces orgies».

Elles étaient organisées sans interruption une fois par an, toujours le premier week-end d’août, entre 1986 et 1996. Une mise en scène avec des muses helléniques et des déesses afro-caribéennes de la sexualité, de la poésie et des arts. L’endroit était toujours le même : les trois étages du manoir du protocole numéro 6 dans le secteur exclusif d’El Laguito, dans le quartier Miramar de La Havane, le même où Gabo séjournait à chaque fois qu’il visitait l’île. Les invités étaient toujours 6 hommes, et variaient entre des éditeurs et des écrivains célèbres, des producteurs de cinéma et de télévision, des propriétaires de grandes galeries d’art, des artistes renommés, des entrepreneurs et des politiciens, presque toujours de gauche. Il y avait 21 femmes au total ; 7 d’entre elles étaient les divinités qui feraient partie de la performance, composées de 3 muses grecques, plus les déesses Oshún et Yemayá, Isis et la Japonaise du soleil et de la fertilité, Amaterasu ; les 14 autres étaient les filles avec lesquelles les invités avaient des relations intimes. Elles étaient toutes différentes à chaque fois. La tâche ardue de les choisir à travers le monde était confiée à un groupe d’hommes comme celui qui avait abordé notre Polymnie à Carthagène en 88. Mon amie — et je déduis donc Polymnie — n’avait aucune connaissance de la structure logistique de l’orgie. «Mais ça fonctionnait bien», a souligné ma source. Pendant trois jours et trois nuits, Gabo, ses 6 invités et ses 21 muses et déesses se consacraient à réciter des poèmes, lire des chapitres de livres interdits, danser, pratiquer des rituels d’adoration païenne, manger, forniquer et se délecter de manière excessive des plaisirs les plus mondains. Polymnie a assuré à mon amie que dès cette première fois, en 86, García Márquez a commencé à écrire, au rythme d’un chapitre par an, et toujours en août, après les rencontres, ce qui aurait été son œuvre la plus éblouissante : un projet de roman interminable, satirique, érotique, plein d’excès, écrit avec le plus délicat baroquisme pornographique, ayant comme toile de fond une île des Caraïbes, où chaque août, sous sa luminosité écrasante, un groupe spécial d’invités était guidé par l’héroïne, Ana Magdalena Bach, c’est-à-dire Gabo lui-même, à travers les couloirs et les chambres d’un vieux manoir républicain rempli de belles femmes de tous les coins du monde. «Un roman sur cette expérience», ai-je écrit. «Exactement». «Et comment est-il possible que cela ait abouti à une nouvelle comme Nous nous verrons en août ?», ai-je demandé. Mon amie n’a pas répondu. J’ai déduit qu’elle manquait d’informations.

Trois jours plus tard, elle a écrit à nouveau. «Je pense qu’il serait mieux que tu parles directement avec elle», m’a-t-elle proposé un après-midi, tout à coup. «Avec Polymnie ?» «Oui, avec elle.» «Mais oui, bien sûr ! Quand ?» Ma source est restée silencieuse pendant quatre jours. «Je suis en train de fixer le rendez-vous», m’a-t-elle dit lorsqu’elle est réapparue. Et elle a ensuite ajouté des informations supplémentaires recueillies pendant l’intervalle. Ils ne savent pas pourquoi les orgies se sont arrêtées en 1996. On ne sait pas ce qui s’est passé cette année-là. Peut-être que Mercedes Barcha l’a découvert. Peut-être qu’un des participants en a trop dit. Peut-être qu’une des muses a révélé le secret à un endroit inapproprié. «Il est difficile de garder un tel secret pendant dix ans», a écrit mon amie. Mais selon ce que Polymnie elle-même a raconté, il est probable qu’un des chapitres anonymes du roman interdit (Gabo, bien sûr, ne les signait pas) ait été divulgué de manière inappropriée. «Polymnie a eu accès à l’un de ces chapitres», a avoué ma source.

Ma seule rencontre avec Polymnie a eu lieu deux jours plus tard. C’était un appel vidéo à trois, lors duquel elle a préféré garder sa caméra éteinte. Je n’ai jamais vu son visage, j’ai seulement entendu sa voix, ce qui a encore plus souligné son absence. Après tout, elle était une personne inexistante. Polymnie était aussi une fiction, une actrice déambulant dans les couloirs de la maison numéro 6. Où était-elle dans le monde ? Je ne lui ai pas posé la question. J’ai entendu en arrière-plan le bruit du vent, et je me suis imaginé que la Polymnie de notre critique, la muse la plus belle de la poésie grecque, était à Carthagène vivant dans l’une de ces grandes maisons coloniales du centre historique, assise sur une grande terrasse sur le toit, regardant le coucher de soleil de dix-huit heures, l’heure choisie pour notre conversation. Mais la vérité est qu’elle aurait pu être n’importe où dans le monde. «Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec Gabo», a-t-elle immédiatement clarifié, même avant ma première question. «Ce n’est pas ce qui m’intéresse», lui ai-je dit. «C’est ce qui intéresse tout le monde», a-t-elle répondu. «Je l’ai seulement vu entrer avec plusieurs filles dans les chambres.» Les détails érotiques du Nobel ne m’importaient pas, ce qui m’intriguait, c’était les lacunes de l’histoire. «Comment était l’expérience d’être Polymnie ?», ai-je voulu savoir, et la voix de cette femme sans visage m’a raconté tout ce qu’elle a pu.

3

Polymnie connaissait déjà La Havane. Elle y était d’abord allée en famille, puis avec un petit ami, pendant ses années d’étudiante. Ainsi, cet après-midi d’août 1988 fut la troisième fois qu’elle posa le pied sur l’île. Elle arriva un mercredi. Une voiture avec chauffeur l’attendait sur la piste de l’aéroport. Elle fut conduite directement à la maison numéro 6. À son arrivée, les autres filles étaient déjà installées aux deux derniers étages. «Ils payaient si bien qu’il valait mieux ne pas poser trop de questions. On m’a assuré que je n’étais pas obligée d’avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit, à moins que je ne le veuille. De plus, j’étais curieuse de voir García Márquez dans tout ça.» Pour le vendredi, Polymnie et les autres avaient déjà mémorisé leurs répliques et connaissaient bien leurs mouvements. Ce n’était pas difficile. Il s’agissait simplement d’apprendre quelques vers, de sourire et de garder les verres remplis de vin. À 22 heures, Gabo entra dans le grand salon de réception du deuxième étage, vêtu d’une tunique de lin blanc. Le liqui-liqui des orgies, pensai-je. À ses côtés se trouvaient six invités masculins. Tous portaient des tuniques et il était évident qu’ils étaient nus en dessous. «As-tu reconnu quelqu’un ?», demandai-je. Polymnie mentionna seulement l’un d’entre eux, un réalisateur de cinéma iranien reconnu dont elle préféra taire le nom. Lui et un autre homme noir, dont l’accent laissait penser qu’il venait d’une île des Antilles, portaient des tuniques légèrement différentes : noire avec des broderies dorées pour l’Iranien, et avec des motifs colorés pour l’Antillais. Ce premier jour, la fête dura jusqu’à plus de 4 heures du matin. Polymnie se leva après 14 heures, et à 17 heures, l’homme qui l’avait contactée à Carthagène vint la chercher. Polymnie refusa de me donner son nom. Elle me dit cependant qu’ils étaient allés se promener sur le Malecón ce samedi-là, que cet homme l’avait accompagnée depuis Carthagène et était resté avec elle jusqu’au lundi soir, quand ils quittèrent la maison pour l’aéroport.

Le samedi, la fête reprit à 22 heures. Les séquences se répétèrent, bien que les poèmes aient légèrement changé, les invités proposèrent de nouvelles lectures, et le réalisateur iranien projeta quelques extraits de vieux films pornographiques. Cette nuit-là, il y eut une danse africaine à Oshún, à laquelle la fille qui l’incarnait se joignit : une femme noire d’ébène brillant aux petits seins pointus et aux fesses rebondies, comme l’a rappelé Polymnie de l’autre côté de l’écran sombre. Après avoir dansé des boléros et des danzones, des murgas et des lamentations perses jusqu’à l’aube, Polymnie vit à nouveau Gabo et certains des messieurs entrer dans les chambres réservées avec les autres filles, celles qui ne personnifiaient aucune déesse ou muse de l’art, mais qui étaient tout le temps avec eux. Polymnie vit des baisers, quelques fellations et des massages érotiques, mais elle ne se souvient pas avoir vu de pénétration pendant la durée de la fête dans le salon de réception. Qui étaient ces autres filles ? «C’est exactement ça que je voulais savoir», me dit Polymnie, et elle posa la question à l’homme qui revint la chercher ce dimanche pour l’emmener voir le coucher de soleil sur une plage proche. Il ne lui a jamais révélé, et Polymnie ne put pas le demander directement aux filles, car elle ne les a jamais vues pendant les jours où elle était à la maison numéro 6. Le dimanche, la séquence se répéta presque identiquement. Les boissons, les liqueurs, et les tables étaient toujours remplies de toutes sortes de plats : viandes, poissons, fruits de mer, riz, salades, glaces et desserts. Ce dernier jour, la célébration se termina à 6 heures du matin. Polymnie dormit d’une traite jusqu’à 16 heures et à 18 heures, son compagnon l’attendait déjà dans une voiture avec chauffeur à l’entrée de la maison pour l’emmener à l’aéroport José Martí. Ils prirent ensemble le vol de retour jusqu’à Carthagène et eurent encore le temps de vivre deux semaines d’idylle amoureuse dans l’appartement de la rue Sargento Mayor.

«Un jour, je me suis réveillée et il n’était plus là», m’a-t-elle dit. «Vous êtes-vous revus après son départ de Carthagène ?», ai-je demandé. Polymnie m’a dit que oui, mais qu’ils n’ont jamais renoué d’intimité. Elle l’a rencontré de nouveau par hasard cinq ans plus tard et il faisait toujours le même travail. Ils se sont retrouvés en juillet, lors du quatrième voyage de Polymnie à La Havane, cette fois-ci mariée, lorsqu’elle a visité l’île dans le cadre d’un congrès d’art où elle présentait certaines de ses œuvres. Elle l’a vu lors d’une fête de l’organisation, cherchant des jeunes filles pour l’orgie d’août. Cette fois-ci, ils ont échangé leurs numéros de téléphone et ont décidé de rester en contact. «L’avez-vous fait ?», ai-je demandé. Ils se sont revus à quelques reprises. En 1997 à Carthagène, et en 2000 à La Havane. Entre ces deux rencontres, leur proximité s’est renforcée : ils s’écrivaient des lettres, puis des courriels et se téléphonaient de temps en temps pour se tenir informés. Lors de la rencontre de 2000, l’homme vivait dans un vieux bâtiment du Centro Habana, et, sur un toit d’où l’on pouvait voir les ruines de la ville, se souvient Polymnie, il lui a lu des extraits d’un des chapitres perdus du roman interdit. Comment était-il parvenu entre ses mains ? Polymnie l’ignore, mais de la lecture, «je me souviens du nom d’Ana Magdalena Bach», m’a-t-elle révélé. Trois ans plus tard, elle a appris, par une lettre d’un voisin du bâtiment, que son contact à La Havane était mort de cirrhose. Contrairement à l’héroïne du roman, la Polymnie de notre histoire n’est jamais allée visiter sa tombe sur l’île.

4

Pour la rédaction de cette critique, j’ai consulté des articles sur le rôle de la femme dans l’œuvre de García Márquez, visité la collection de livres en espagnol de la bibliothèque de l’Université de Montréal où j’ai feuilleté à nouveau des biographies et des textes académiques, relu ses mémoires, le livre de Gerald Martin, fouillé dans les pages de ses autres romans, révisé Historia de un deicidio et, enfin, relu la nouvelle posthume à la recherche d’indices, de leurres laissés par l’auteur. Je n’ai rien trouvé d’étrange. Nous nous verrons en août m’a semblé aussi mauvaise qu’à ma première lecture, mais, inévitablement, quelque chose avait changé : l’histoire du travestisme littéraire de Gabriel García Márquez pour parler de sa propre expérience m’a semblé soudain, plus que possible, probable. Bien que cette probabilité ne se trouvait ni dans les articles académiques ni dans les biographies érudites, mais ailleurs. Dans le visage de Polymnie, peut-être.

“Montrez-moi votre visage”, je lui ai demandé. “Pourquoi ? Me croiriez-vous davantage si vous me voyiez ?” “Les visages ont aussi le pouvoir de parler”, lui ai-je dit. “Croyez-moi, le mien ne vous en dirait pas beaucoup plus que ce que je vous raconte, mais il m’exposerait inutilement”. “Comprenez que très peu de gens croiront tout cela”, je l’ai avertie, “ surtout s’ils ne voient pas votre visage ni ne connaissent votre nom”. “C’est mieux ainsi”, a répondu Polymnie, et sa voix n’était pas résignée, mais plutôt riante et tranquille. Elle n’a jamais revu ses autres compagnes, les muses de cette nuit-là, ni la Grecque qui a joué Thalie, ni l’Égyptienne qui a interprété Isis, ni la Libanaise qui a personnifié Terpsichore. Le vent soufflait fort en arrière-plan, et j’ai conclu que ce vent ressemblait à celui de Carthagène, et que Polymnie devait être sur cette terrasse élevée regardant la mer au-delà des murailles, se souvenant de cette aventure de sa vie avec un sourire et un gin-tonic. Je l’ai vue portant avec fierté la beauté de sa maturité, je l’ai vue forte, décidée, capable de mettre un coup de pied à quiconque, comme si elle incarnait tout ce qu’Ana Magdalena Bach désirait être et faire, et n’osait pas. “Mieux vaut en finir ici, journaliste”, m’a dit la muse, et je l’ai écoutée.